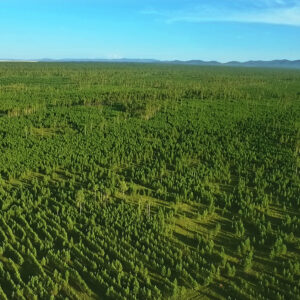

청년들을 끌어당기는 서울의 중력은 해마다 강해지고 있다. 10대는 더 나은 교육 기회를 찾아, 20대는 더 좋은 일자리를 찾아 서울을 향한다. 개인의 선택만 놓고 보면 합리적이다. 그러나 이 선택들이 겹겹이 쌓이면서 지역에는 구조적인 공백이 생긴다. 지역 대학은 존폐의 기로에 서고, 지역 기업은 함께 성장할 청년 인재를 찾지 못한 채 고립된다. 이 흐름은 앞으로 더 가속화될 가능성이 크다. 대학 진학 연령 인구가 지금의 절반 수준으로 줄어드는 2040년이 되면, 대학 입학 가능 인원과 수도권 대학 정원이 거의 같아진다. 지금과 같은 구조가 유지된다면, 많은 이들이 목표로 삼아온 ‘인서울’이 역설적으로 거의 모두에게 가능해지는 상황에 다다를 수 있다. 서울의 중력을 불가피한 흐름으로만 받아들일 경우, 지역 불균형과 인구 구조 문제는 지금보다 훨씬 더 기이한 양상으로 드러날 것이다. 서울의 중력은 어디에서 비롯되는가. 좋은 교육 기회와 양질의 일자리가 수도권에 집중돼 있고, 국토 면적의 12%에 불과한 수도권에 전체 청년 인구의 55%가 정주하고 있다. 생활인구 기준으로는 이 비율이 60%를 넘는다는 분석도 있다. 단순 인구 밀도만 보더라도 수도권과 비수도권의 격차는 10배 이상이다. 기회가 사람을 부르고, 사람이 모이며 네트워크 효과가 생긴다. 이 위에 다시 새로운 기회가 덧붙여지면서, 이 순환 고리는 시간이 갈수록 더 단단해지고 있다. 그렇다면 지역은 정말 비어 있는가. 대전만 보더라도 대학이 18곳에 이르고, 중견기업과 스타트업을 포함한 지역 생태계의 주체들이 비교적 촘촘히 자리하고 있다. 그럼에도 많은 지역 청년들은 같은 공간에 흩어져 있는